トビー・フーパー監督が手がけた異色SFホラー『スペースバンパイア』(1985年)は、当時最先端のSFXを駆使し、息をのむほどにリアルでグロテスクな映像表現が大きな特徴です。

宇宙空間を舞台に繰り広げられる吸血鬼伝説は、観る者の想像力を掻き立てると同時に、生理的な嫌悪感をも呼び起こします。

黒沢清監督も絶賛している作品だよね!

本稿では、本作の複雑に絡み合うストーリーラインを整理し、度肝を抜くSFX、妖艶なバンパイアの存在感に触れつつ、フーパー監督の過去作との繋がりを探り、その魅力を改めて探求していきましょう。

複雑に絡み合うストーリーライン(あらすじ)

1986年、ハレー彗星の探査ミッションに参加した宇宙船チャーチル号のトム・カールセン大佐(ピーター・ファースさん)とデレク・チチェスター博士(パトリック・スチュワートさん)は、彗星の核付近で巨大な宇宙船を発見します。内部を調査する二人は、奇妙な冬眠状態にある3体の人型生命体を発見。その中には、息をのむほど美しい女性(スペースガール)と、2体の不気味なミイラが含まれていました。

3体の生命体を地球へと持ち帰ったチャーチル号でしたが、突如として通信が途絶えます。救助に向かったシャトルが発見したのは、乗組員の変わり果てた姿でした。彼らは皆、完全に生体エネルギーを吸い取られ、ミイラのように干からびていたのです。唯一の生存者であるカールセンは、宇宙船内で見た光景の記憶を失っていました。

一方、地球に持ち込まれた3体の生命体は、研究所で保管されていましたが、やがてスペースガールが覚醒します。彼女は周囲の警備兵や研究員から次々と生体エネルギーを吸い取り、犠牲者を増やしていきます。その過程で、彼女は驚異的なスピードと飛行能力、そして他者の精神を操る能力を見せます。

昏睡状態から目覚めたカールセンは、悪夢を通して記憶を取り戻し、弟がスペースガールの犠牲になったことを知ります。復讐を誓い、彼女の行方を追うカールセン。スペースガールはロンドンへと逃亡し、街中で無差別に人々のエネルギーを吸い取り始めます。彼女にエネルギーを吸われた人々は、自我を失い、まるでゾンビのように街を徘徊し始め、ロンドンは瞬く間に大混乱に陥ります。

さらに、スペースガールは吸い取ったエネルギーを他者に分け与えることで、新たなエネルギー生命体を生み出します。その数は爆発的に増加し、事態を重く見た政府は阻止を試みますが、その力は及びません。カールセンは単身スペースガールに立ち向かい、最終的に彼女は教会で巨大なエネルギー体に変貌します。激しい攻防の末、スペースガールは消滅するものの、カールセンもまたエネルギーを吸い取られ、ミイラ化してしまうのです。混乱が収束したロンドンの街と、変わり果てたカールセンの姿で物語は幕を閉じます。

度肝を抜くSFXとアニマトロニクス

『スペースバンパイア』の特筆すべき点は、そのSFXの完成度の高さです。特に、冒頭で描かれる巨大な宇宙船の内部や、吸血鬼がエネルギーを吸い取る際の描写は、当時の技術の粋を集めたものと言えるでしょう。むき出しの配線や、脈打つような生命感を持つ宇宙船の質感は、観客を Alien 映画のような不気味な世界へと引きずり込みます。

さらに、ミイラ化した宇宙飛行士たちのリアルなアニマトロニクスは圧巻です。干からび、今にも崩れ落ちそうなその姿は、生ける屍の恐怖をこれでもかとばかりに描き出します。特殊メイクを担当したニック・マラード氏は、その功績によってサターン賞特殊メイクアップ賞を受賞しており、その仕事がいかに観客に衝撃を与えたかを物語っています。

妖艶な吸血鬼と官能的な恐怖

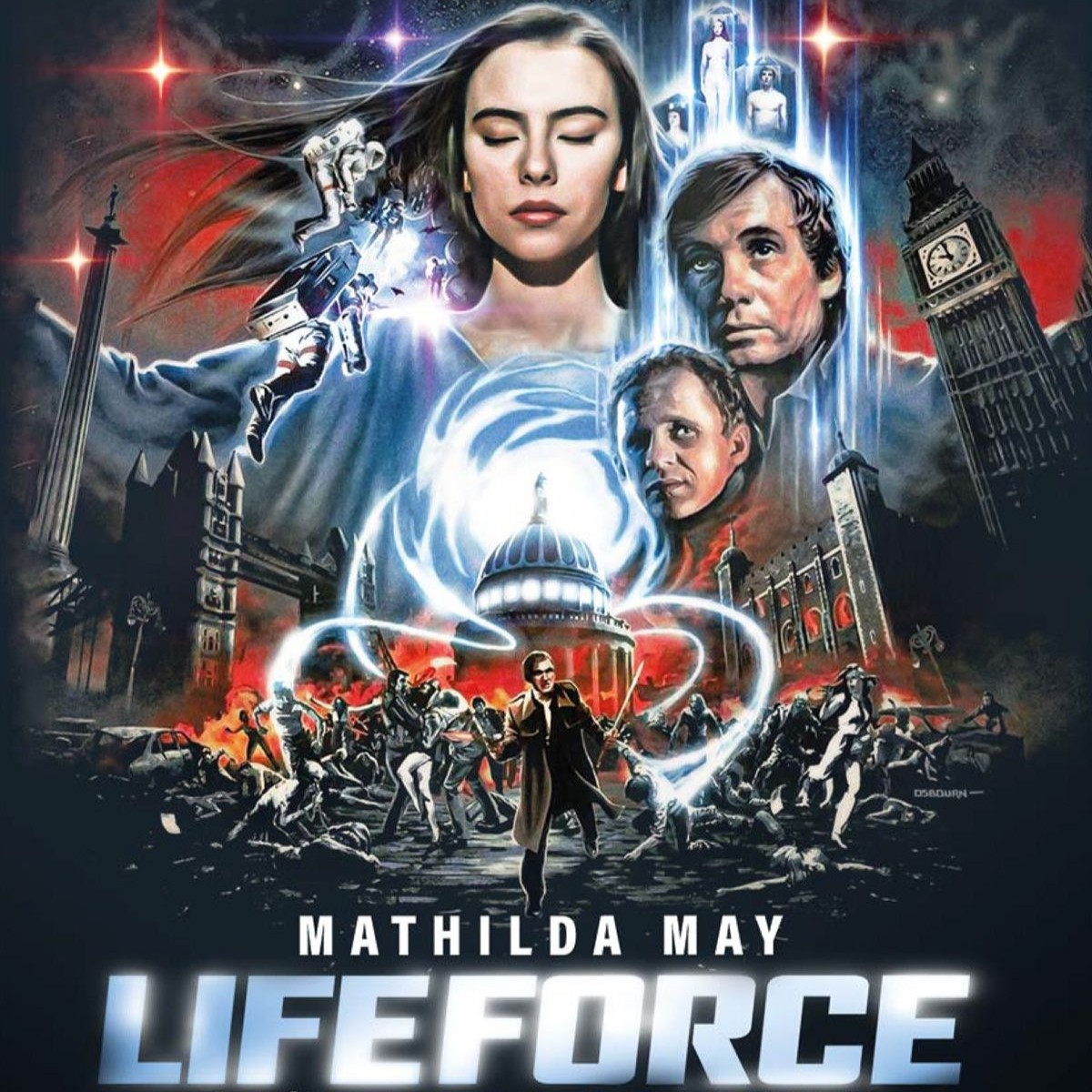

本作のもう一つの大きな魅力は、マチルダ・メイさんが演じる美しき宇宙バンパイア、スペースガールの存在です。全裸で宇宙船内に眠る彼女の姿は、まさに禁断の果実そのもの。その妖艶な美しさは、見る者を魅了すると同時に、底知れぬ恐怖を予感させます。

彼女は言葉を発することこそ少ないものの、その視線や仕草だけで、獲物を求める本能的な欲望を強烈に表現します。地球に連れ去られた彼女が、次々と人々の生体エネルギーを吸い取り、ミイラ化させていく様は、官能的でありながらも残酷。その二面性こそが、スペースガールの持つ独特の魅力と言えるでしょう。

トビー・フーパーの血脈:『悪魔のいけにえ』からの継承と変容

トビー・フーパー監督の初期の代表作である『悪魔のいけにえ』(1974年)は、その容赦ないゴア描写と、アメリカ社会の暗部を抉るような風刺性によって、ホラー映画史に名を刻みました。一方、『スペースバンパイア』は、SFというジャンルを掛け合わせ、より壮大なスケールで恐怖を描き出しています。しかし、両作品の間には、フーパー監督ならではの視点や表現方法において、明確な繋がりと変容が見て取れます。

『悪魔のいけにえ』は、レザーフェイスという殺人鬼一家の異常な生態を通して、当時のアメリカ社会が抱える病巣を浮き彫りにしました。人間の根源的な狂気や暴力性を、ドキュメンタリータッチの生々しい映像で描き出し、文明社会の脆さや、抑圧された欲望の恐ろしさを暗示します。食人というタブーを扱いながらも、その背後には、アメリカンドリームの崩壊や、行き場を失った人々の絶望といった社会的なメッセージが込められていたと解釈できるでしょう。

それから10年以上の時を経て製作された『スペースバンパイア』では、舞台を宇宙に移し、より洗練されたSFXを駆使したゴア描写が展開されます。生体エネルギーを吸い取られ、ミイラのように干からびていく人間の姿は、『悪魔のいけにえ』のような直接的な肉体損壊とは異なるものの、生命の根源を奪われるという、より根源的な恐怖を描き出しています。

風刺の視点においては、『悪魔のいけにえ』のような露骨な社会批判は見られにくいかもしれません。しかし、宇宙という未知の領域から現れた脅威は、人間の理性や科学の限界を示唆しているとも言えます。また、スペースガールの持つ圧倒的な力と美しさ、そして彼女によって引き起こされるロンドンの大混乱は、人間の欲望やパニック心理、そして社会システムの脆弱さを間接的に示唆していると捉えることもできるでしょう。

『悪魔のいけにえ』のゴア描写はその粗削りな質感と生々しさによって強烈な生理的嫌悪感を呼び起こしましたが、『スペースバンパイア』では、SFXの進化に伴い、より視覚的に衝撃の強いグロテスクな表現が可能になっています。エネルギーが吸い取られる際の光の描写や、ミイラ化していく過程の特殊メイクは、技術的な進歩を感じさせると同時に、新たな種類の恐怖を提示しています。しかし、両作品に共通しているのは、単なるグロテスク描写に留まらず、それが物語のテーマや登場人物の心理状態と深く結びついている点です。

『悪魔のいけにえ』で、人間の内なる狂気と社会の歪みを剥き出しのゴア描写で描き出したフーパー監督は、『スペースバンパイア』において、SFというジャンルを借りることで、より普遍的な恐怖や人間の存在そのものに対する問いを投げかけているのかもしれません。直接的な社会風刺のトーンは弱まったものの、未知の脅威に対する人間の脆弱さや、欲望がもたらす破滅的な結果は、時代を超えて観る者に警鐘を鳴らしていると言えるのではないでしょうか。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

『スペースバンパイア』は、その革新的なSFXとマチルダ・メイさんの妖艶な魅力によって、観る者の記憶に深く刻まれる作品です。

複雑なストーリー展開には難解な部分も残るものの、その視覚的な衝撃は圧倒的であり、観る者を異様な世界へと引きずり込みます。

トビー・フーパー監督のフィルモグラフィーの中でも異彩を放つ本作は、『悪魔のいけにえ』からの流れを受け継ぎつつ、SFという新たな舞台で、人間の根源的な恐怖と欲望を描き出した意欲作と言えるでしょう。

消化不良な部分も飲み込み、その独特な世界観に浸るとき、この映画は忘れられない悪夢のような体験を与えてくれるはずです。

恐さと不思議な感覚が味わえる唯一無二の作品だね!

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント