人生とはおかしなもので、無益な目的、無慈悲な必然性に基づいている。自分のことを深く知り得たとしても大抵は手遅れで、悔やみきれない後悔が残るだけだ ジョセフ・コンラッド

映画『美と殺戮のすべて』を鑑賞しました。

本作は、世界的に有名な写真家、ナン・ゴールディンの活動に密着したドキュメンタリー作品です。

第79回ベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞しています。ドキュメンタリーが最高賞である金獅子賞を受賞するのは、2013年のジャンフランコ・ロージ「ローマ環状線、めぐりゆく人生たち」以来、9年ぶりとなるので、大変な快挙といえます。

今回の記事では、『美と殺戮のすべて』の解説と感想をお届けします。

ナン・ゴールディンという人物や、オピオイド危機、サックラー家について解説していきます。

公式サイトのあらすじはこちら!

1970年代から80年代のドラッグカルチャー、ゲイサブカルチャー、ポストパンク/ニューウェーブシーン…… 当時過激とも言われた題材を撮影、その才能を高く評価され一躍時代の寵児となった写真家ナン・ゴールディン。2018年3月10日のその日、彼女は多くの仲間たちと共にニューヨークのメトロポリタン美術館を訪れていた。自身の作品の展示が行われるからでも、同館の展示作品を鑑賞しにやってきたわけでもない。目的の場所は「サックラー・ウィング」。製薬会社を営む大富豪が多額の寄付をしたことでその名を冠された展示スペースだ。到着した彼女たちは、ほどなくして「オキシコンチン」という鎮痛剤のラベルが貼られた薬品の容器を一斉に放り始めた。「サックラー家は人殺しの一族だ!」と口々に声を上げながら……。

「オキシコンチン」それは「オピオイド鎮痛薬」の一種であり、全米で50万人以上が死亡する原因になったとされる<合法的な麻薬>だ。果たして彼女はなぜ、巨大な資本を相手に声を上げ戦うことを決意したのか。 大切な人たちとの出会いと別れ、アーティストである前に一人の人間としてゴールディンが歩んできた道のりが今明かされる。

https://klockworx-v.com/atbatb/

ナン・ゴールディンとは

まずはじめに、ナン・ゴールディンについて解説します。

ナン・ゴールディンはアメリカの写真家。

現在70歳。若々しく、エネルギッシュな雰囲気の人です。写真で真実を伝えようという強い信念がそうさせるのでしょう。

しかし、現在の彼女とは対極するような、穏やかなユダヤ人両親のもとで幼少期は育てられました。

ナンには、歳の離れた姉がいました。姉バーバラは、18歳の時に自殺しています。

敬虔なユダヤ教信者である両親は、同性愛者であった姉のことを認めることが出来ず、施設へ送り込みます。それが原因でバーバラは心を病み、亡くなってしまったのです。

バーバラを失ったことは、ナンに大きな影響を与え、写真を撮り続ける動機となっています。

その後、ナンは1973年からボストンへ移り、ドラァグクイーンや同性愛者、トランスジェンダーの人々と生活をともにし、写真を撮り始めました。

ナンは映画の最後にこのように語っています。

「不都合な出来事は闇に葬られ、なかったことにされる。私は、真実を残すために写真を撮る」

両親は、姉の存在をなかったことにしていたと、ナンは感じているんですね。

そういうことは、世の中にたくさん溢れていると。

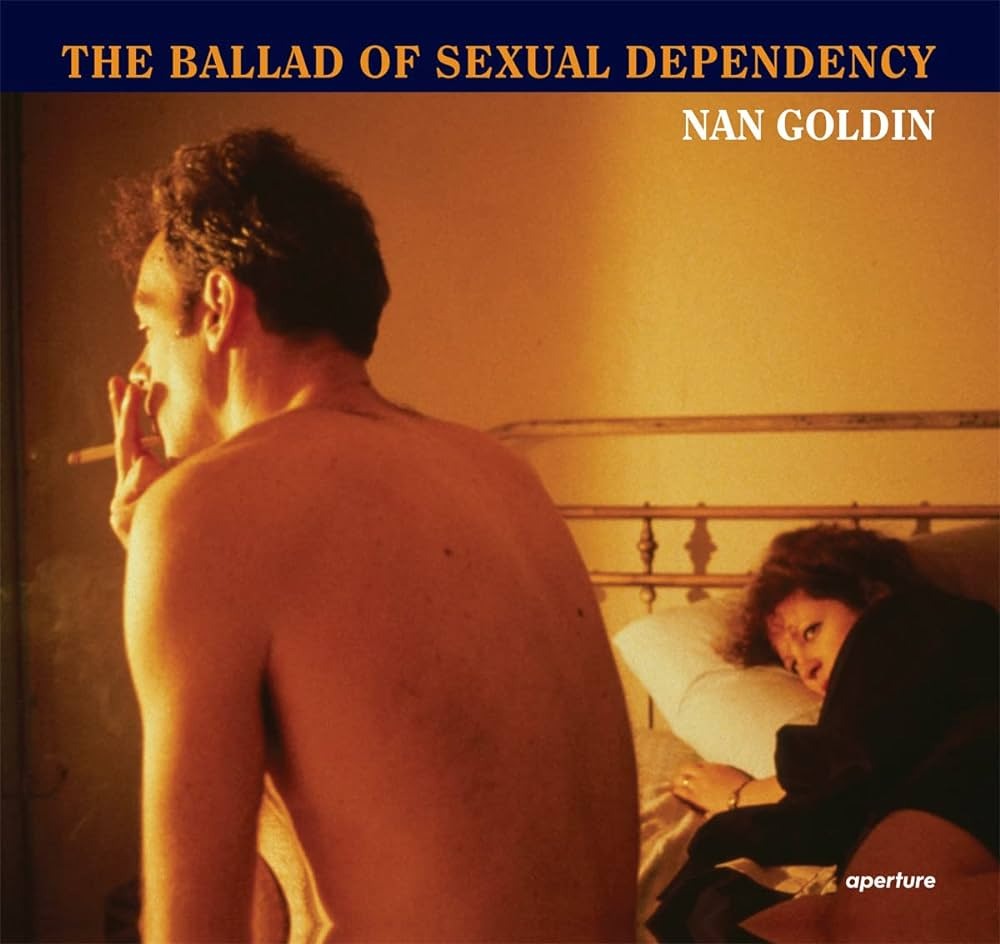

1953年9月12日生まれ。写真家。同世代で最も重要かつ影響力のあるアーティストの一人で、率直で深く個人的なポートレートを通じ、写真芸術に革命をもたらしている。11歳のときに姉バーバラが自殺。両親との折り合いが悪くなり、既成の教育システムにも嫌悪を抱くようになる。両親のもとを離れ、オルタナティブ・スクールと呼ばれる自由で進歩的な学校に転校。思春期におけるこうした体験は、その後の彼女の精神形成に大きく作用し、仲間たちとの共同生活を「拡大家族」と呼び、その存在を偽りなくありのまま記憶しておくために写真を用いる独特の表現スタイルを形成する。1970年代以降、ジェンダーやノーマリティの定義を作品で探求、自身の人生とゴールディンを取り巻く友人たちの人生を記録することで、彼らのコミュニティに声と可視性を与える。1980年代、彼女の 「拡大家族」のイメージは、代表的なスライドショーであり、最初の写真集『性的依存のバラード』の主題となる。1985年、ホイットニー美術館のビエンナーレに展示され、1996年に同美術館で大規模な回顧展が開催される。2001年には、パリのポンピドゥー・センターで2度目の回顧展が開催。2022年秋に彼女のキャリアを網羅した3度目となる回顧展「This Will Not End Well」がストックホルム近代美術館で開催された。

https://klockworx-v.com/atbatb/

オピオイド危機

『美と殺戮のすべて』では、ナン・ゴールディンを中心とした組織が起こしたアクションがテーマとなっています。

パーデュー・ファーマ社が、常習性が低く安全であることをアピールし、「オキシコンチン」という薬を積極的に販売したことによる、依存症患者の増加、死亡に対するアクションです。

オピオイドとは、ケシから抽出した成分やその化合物から生成された医療用鎮痛剤(医療用麻薬)で、優れた鎮痛効果のほか多幸感や抗不安作用をもたらす。1995年、米国では製薬会社パーデュー・ファーマがオピオイド系処方鎮痛剤「オキシコンチン」の承認を受け、常習性が低く安全と謳って積極的に販売。主に疼痛治療に大量に処方されるようになり、2000年頃から依存症や過剰摂取による中毒死が急増。全米で過去20年間に50万人以上が死亡し、大きな社会問題となっている。

https://klockworx-v.com/atbatb/

ケシとはなかなか穏やかではありませんね…。

アメリカでは2017年にトランプ大統領が「オピオイド危機」として国家非常事態宣言をしたほどなんです。

依存性なく痛みが軽減されるということで、革新的な薬として広く販売されたオピオイドでしたが、実際は過剰摂取や、薬物への欲求を増大させていました。

また、販売することに対する医師へのキックバックや、病院の待合室でビデオを流すなど、積極的にマーケティングすることで広く流通させていたことも大きな問題でした。

アメリカでの消費が80%ほどだったので、日本にはあまり影響がないようにも思えますが、アメリカで規制された反面、日本では医師と患者の合意のみで簡単に手に入れることができてしまうというのは大変なリスクですね。

くれぐれも気をつけていきましょう。

サックラー家

映画では、「人殺しの一族」と呼ばれ弾圧されたサックラー家。

サックラー家は、パーデュー・ファーマ社の創業者一家で、当時サックラー家の純資産総額は、1兆4,500億円以上だったといわれています。

サックラー家はその莫大な資産を元に美術館や学校などの芸術や教育、文化に多額の寄付を行ってきたことで知られています。

オピオイド危機により、薬の依存性を隠蔽しながら販売していたこと、キックバックなどあくどいセールス法などが明るみになりました。

そこで、寄付を受けている美術館や大学に対し、自身もアーティストであるナン・ゴールディンが立ち上がったと。

自身の作品を展示している美術館から、「サックラー家の寄付を受けるな」「名前を消せ」と抗議活動を行ったのです。

結果、ルーブルやメトロポリタンをはじめ、世界中多くの美術館がその名を消し、サックラー家は会社と多くの資産を失いました。

感想

美術方面に全く無頓着な私は、ナン・ゴールディンその人も、近年の抗議活動についても知りませんでした。

こんなに大きな活動が世界中の美術館で起こっていたなんて。オピオイド危機についても知らず、自分の無知を思い知らされました。

本作は、ナン・ゴールディンとその組織PAINの活動記録と、

ナン・ゴールディンの人生の振り返りを交互に映し出すような構造になっています。

なぜ彼女が怒りのエネルギーをここまで強く燃やして、サックラー家と戦っているのかが、彼女の過去を観るとよく分かる作りになっているところが、見事なドキュメンタリーだと感じます。

ナン・ゴールディンが、包み隠さず自分のことを話す。これが、この映画の価値として大きい。

「不都合な出来事は闇に葬られ、なかったことにされる。私は、真実を残すために写真を撮る」

こういう視座や信念を持っているからこそ、彼女は写真を撮り続けるし、人々はその作品に魅了されるのだなと強く感じました。

魂に響きます。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます!

映画『美と殺戮のすべて』について解説と感想をお伝えしました。

「性的依存のバラード」とても気になります。欲しくなっちゃいました。

ナン・ゴールディン、かっこいいね。

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント