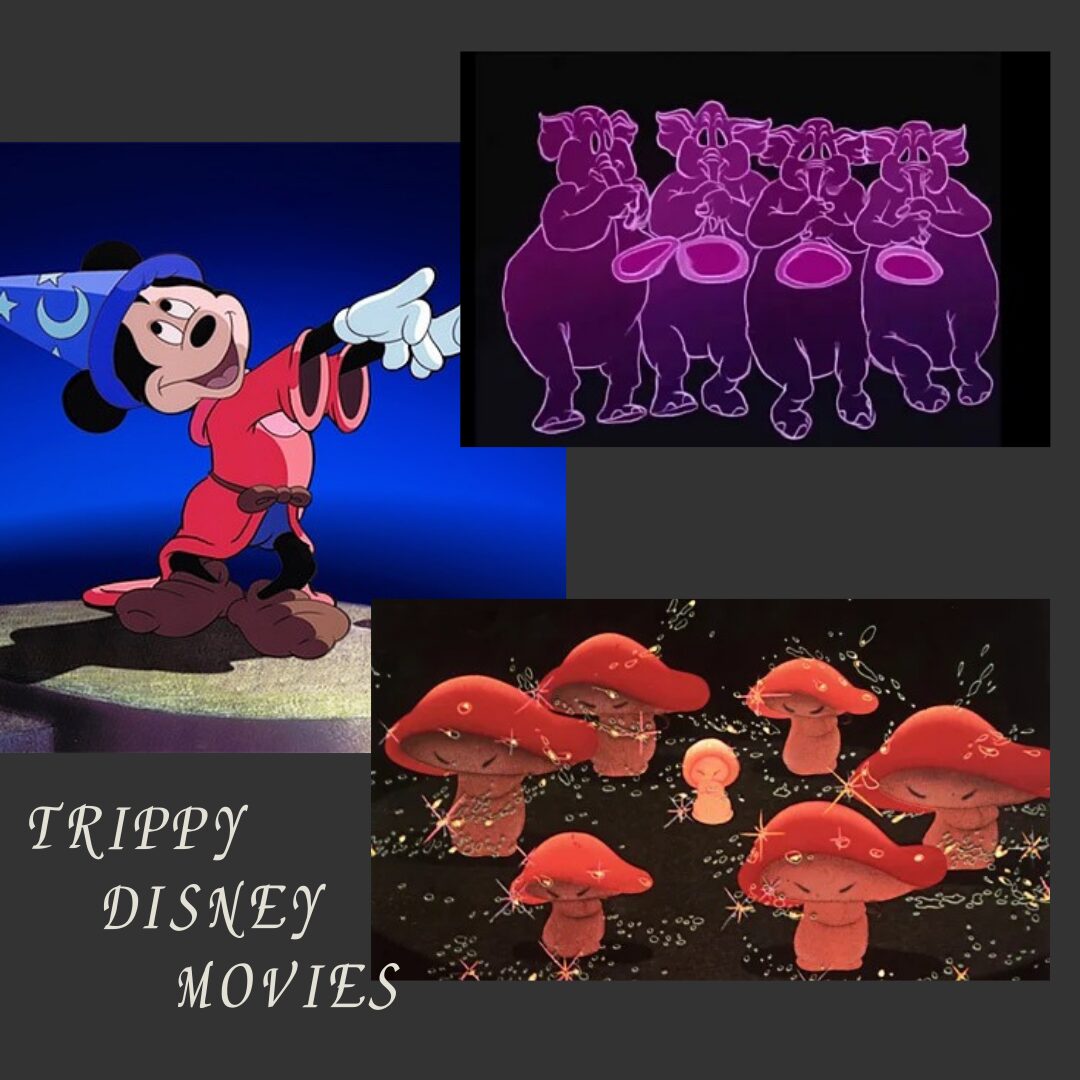

子ども向け作品に秘められた、幻想的な甘い誘惑――『ファンタジア』と『ダンボ』にみる初期ディズニーのサイケデリックな輝き

誰もが一度は心を奪われた、ディズニーの魔法。

しかし、その煌めく映像の奥底には、子どもたちの無垢な瞳には映らない、もう一つの世界が潜んでいます。

色彩は過剰にきらめき、音楽は感情を激しく揺さぶり、物語は時に現実の境界線を曖昧にする――1940年の『ファンタジア』、そして1941年の『ダンボ』。

これらの初期の傑作に秘められたのは、単なる愛らしさや夢物語だけではありません。

ゴクリ…。ちょっと怖いけどワクワクするね。

今回の記事では、鮮烈な色彩と奔放なイマジネーションが織りなす、初期ディズニー作品の奥底に潜む、サイケデリックなまでの幻想世界を解き明かします。

それは、甘美な誘惑であり、時に足を踏み入れてはならない危険な領域への誘いかもしれません。さあ、魅惑的な初期ディズニーの深淵へと潜ってみましょう。

第1章:時代を彩る色彩と幻想 – 『ファンタジア』の実験精神と表現意図

『ファンタジア』は、ウォルト・ディズニーがクラシック音楽とアニメーションを大胆に融合させた、革新的な試みとして誕生しました。8つの独立したセグメントから構成されるこの作品は、それぞれの楽曲が持つ感情や物語性を、アニメーションという無限の可能性を秘めた表現方法によって、鮮やかに視覚化しています。その過程で生まれた映像は、時に現実の法則から解き放たれ、色彩の奔流や抽象的な形態の舞踏となって、観る者の感覚を強烈に刺激します。なぜ、このような表現が選ばれたのでしょうか?

オープニングを飾る「トッカータとフーガ ニ短調」では、バッハの荘厳な音楽に合わせて、抽象的な色彩や幾何学的なフォルムがダイナミックに展開されます。感情のうねり、リズムの躍動、旋律の綾なす調べが、鮮やかな色と変幻自在なフォルムを通して、視覚的なエネルギーへと昇華するのです。具体的な物語を持たないこの抽象表現は、音楽が持つ根源的な力を、ダイレクトに感覚へと訴えかける試みであり、音楽の純粋な感情や動きを、理屈ではなく感覚で体験させるという明確な意図があったと考えられます。

続く「魔法使いの弟子」では、ミッキーマウスが魔法使いのイェン・シッドの弟子として魔法を覚える物語が描かれますが、ここにも幻想的なシーンが見られます。増殖する箒が巻き起こす水の奔流や、夜空を駆ける魔法使いの幻想的なシルエットなど、現実の法則を超越した夢のような光景が展開されます。これらの非現実的な描写は、魔法という非日常的な出来事を、視覚的にも驚きと幻想に満ちたものとして表現することで、物語の魅力を高める役割を果たしています。

ストラヴィンスキーの「春の祭典」は、生命の誕生から恐竜の絶滅までという壮大な叙事詩を、原始的なエネルギーが迸る色彩と、ダイナミックな動きによって描き出します。進化の過程で繰り広げられる壮絶なドラマは、時に混沌とした色彩と激しい動きで表現され、生命そのものの根源的な力強さを、感覚を通して伝えてきます。このセグメントにおける激しい色彩や動きは、生命の爆発的なエネルギーや、自然の持つ力強さを、観る者の本能に訴えかける形で表現しようとした意図が感じられます。

そして、「禿山の一夜」では、ムソルグスキーの音楽に呼応し、悪魔チェルノボーグが繰り広げる悪夢のような世界が広がります。奇怪な生物たちの蠢き、燃え盛る炎、そして巨大な悪魔のシルエットが夜空を覆う光景は、観る者の視覚神経を強烈に刺激します。変形する形象や不吉な色彩は、まさに悪夢が具現化したような、ある種の病的で退廃的な美しさすら感じさせます。このセグメントにおける悪夢的なイメージは、音楽が持つダークで強烈な感情を、最大限に視覚化することで、観る者に深い印象と恐怖感を与えることを意図したと考えられます。

これらのセグメントに共通するのは、音楽という抽象的な芸術を、アニメーションという視覚的なメディアを通じて、極限まで感覚的に表現しようとする、大胆な実験精神です。ウォルト・ディズニーは、単なる音楽の解説ではなく、音楽が内包する感情やイメージを、色、形、動きといった視覚言語によって再構築しようと試みたのです。この挑戦的な試みこそが、『ファンタジア』を単なるアニメーション作品に留まらない、感覚を揺さぶるサイケデリックな映像体験へと昇華させ、音楽の持つ感情的な深みを、より直接的に観客に届けようとした意図があったと言えるでしょう。

第2章:酩酊と幻覚のパレード – 『ダンボ』に潜む深淵なるサイケデリアとその表現意図

一方、1941年の『ダンボ』は、大きな耳を持つが故に孤独を味わう子象ダンボが、サーカスの中で自身のユニークな特性を受け入れ、空を飛ぶことで成長していく心温まる物語です。この作品の中で、特に強烈なサイケデリックな印象を与えるのが、ダンボが誤ってシャンパンを飲んでしまい見る幻覚のシーン、「ピンクの象のパレード」です。なぜ、このシーンはこのような異質な表現になったのでしょうか?

それまでの素朴で柔らかな色調から一転、このシークエンスは、目が眩むような鮮やかなピンク色を基調とし、常識では考えられない奇妙なイメージが次々と押し寄せてきます。象の形は液体のように歪み、伸縮し、融合と分裂を繰り返しながら、ありえない異形の存在へと変貌していきます。トランペットを吹く象、積み重なって歩を進める象、空から無数に降り注ぐ象……現実の物理法則や生物学的な秩序を完全に無視した、奔放なイマジネーションの奔流は、まさに酩酊状態の意識の流れを視覚化したかのようです。この過剰で非現実的な映像は、ダンボの混乱した意識と、アルコールによる酩酊状態を、観客に強烈に伝えるという明確な意図があったと考えられます。

この幻覚的な映像をさらに際立たせるのが、その独特な音楽です。不気味でいてどこかリズミカルな旋律は、幻覚の不安定さや異様さを強調し、観る者の潜在的な不安感を刺激します。しかし、その一方で、そのシュールな光景は、奇妙なユーモアと無邪気な楽しさをも内包しており、恐怖と滑稽さが奇妙に共存した、他に類を見ない感覚を生み出しています。この相反する感情を同時に引き起こす表現は、酩酊状態の予測不可能性や、意識の変容が生み出す奇妙な感覚を、よりリアルに、そして印象的に伝えようとした意図が感じられます。

「ピンクの象のパレード」は、物語の中で、ダンボの混乱した精神状態を観客に強烈に印象づけるための重要な役割を担っています。しかし、その圧倒的な視覚的インパクトと、理性的な解釈を拒むようなイメージの奔流は、単なる一時的な幻覚描写を超え、人間の深層心理や夢の世界の奥深くへと誘う、深淵な魅力を湛えています。このシーンは、子供向けの作品という枠組みを超え、大人の鑑賞者の心にも深く刻まれる、初期ディズニーの秘められた実験精神を象徴する、強烈な輝きを放つ瞬間と言えるでしょう。このような強烈な映像表現は、子供たちの想像力を刺激するだけでなく、大人になった観客にも、人間の意識の深淵や、非日常的な体験の強烈さを、感覚的に訴えかけるという、多層的な意図があったのかもしれません。

第3章:初期ディズニーがサイケデリックな領域に足を踏み入れた理由 – 表現意図と時代の潮流

1940年の『ファンタジア』、そして1941年の『ダンボ』において、ディズニーがこのようなサイケデリックな領域に足を踏み入れた背景には、いくつかの重要な要因が存在します。そして、なぜそのような表現が選ばれたのかという問いに対する答えも、これらの要因の中に隠されています。

まず、当時のアニメーション技術の進化、特にテクニカラー技術の導入が挙げられます。これにより、色彩表現の自由度と豊かさが飛躍的に向上し、『ファンタジア』の万華鏡のような色彩や、『ダンボ』の強烈なピンク色の洪水といった、感覚を直接刺激する映像表現が可能になりました。技術的な進歩は、これまで表現できなかった領域への挑戦を可能にし、より大胆で感覚的な映像表現への意欲を高めたと言えるでしょう。また、アニメーションというメディアそのものが持つ、現実の制約を超越した自由な表現力も、非現実的なイメージを具現化する上で、大きな推進力となりました。アニメーションの持つ自由な表現力は、現実の制約を受けない、純粋な感覚体験を追求する上で、最適なツールだったと考えられます。

次に、ウォルト・ディズニー自身の飽くなき探求心と、芸術的な挑戦への意欲が挙げられます。彼は、商業的な成功に安住することなく、常に新しい表現方法やテーマに取り組み、観客に新鮮な驚きと感動を提供しようとしました。『ファンタジア』におけるクラシック音楽との融合という大胆な試みや、『ダンボ』に見られる斬新な映像表現は、まさに彼の革新的な精神の表れと言えるでしょう。ウォルト・ディズニーの冒険心と芸術的探求心こそが、既成概念にとらわれない、感覚を重視した表現へと彼を駆り立てたと言えるでしょう。

さらに、当時の時代の空気感や、潜在的な芸術的潮流の影響も見逃せません。1920年代から1930年代にかけて隆盛したシュルレアリスムなどの芸術運動は、夢や潜在意識の世界、非合理的なイメージを重要な表現の源泉としていました。ディズニーのアニメーターたちが、直接的にこれらの運動に影響を受けたという明確な証拠はありませんが、当時の芸術的な潮流が、彼らの創造的な想像力を間接的に刺激した可能性は十分に考えられます。当時の前衛的な芸術思潮は、アニメーションという新しいメディアにおいても、既成の枠を超えた、より自由で感覚的な表現を模索する土壌を育んだと言えるでしょう。また、第二次世界大戦前後の社会の不安定さが、人々の無意識下に影響を与え、それが夢や幻想といった形での表現へと昇華した可能性も否定できません。現実の厳しさから逃避し、夢や非日常的な世界に慰めを求める心理が、これらの作品における幻想的な表現を後押しした可能性も考えられます。

第4章:時代を超えた共振 – 1960年代カウンターカルチャーと初期ディズニーの覚醒

1960年代、社会の既成概念や価値観に異議を唱える若者たちを中心に、カウンターカルチャーが世界的に隆盛しました。音楽、ファッション、アート、思想など、あらゆる領域で革新的な動きが起こり、その中でドラッグカルチャーは、意識の変容や新たな知覚体験を求める潮流と深く結びついていました。この時代において、初期のディズニー作品、特に『ファンタジア』は、制作時の意図を超えた、驚くべき形で再評価されることになります。

鮮やかな色彩、現実離れしたイメージ、そして音楽と映像の奔放な組み合わせを持つ『ファンタジア』は、LSDなどのサイケデリックドラッグによるトリップ体験と驚くほど類似していると解釈され、「ヘッドムービー(トリップ体験のように楽しめる映画)」として、アンダーグラウンドなコミュニティで熱狂的な支持を集めました。

具体的な例として、ピンク・フロイドの初期のライブ・パフォーマンスでは、『ファンタジア』の映像が、彼らの革新的で宇宙的なサウンドトラックと共に上映され、観客を視覚と聴覚の両面から異次元へと誘いました。彼らの音楽と『ファンタジア』の映像が織りなすサイケデリックな共演は、当時の若者たちの意識を深く捉え、新たな芸術体験として受け入れられたのです。

また、ビートルズのメンバー、特にジョン・レノンは、『ファンタジア』の持つ幻想的な世界観や、音楽と映像の自由な結びつきに魅了されていたと言われています。彼の楽曲やアートワークにも、その影響が見られるという指摘もあります。

さらに、1960年代後半から1970年代にかけて、『ファンタジア』はカルト的な人気を博し、大学のキャンパスやアンダーグラウンドな映画館でリバイバル上映が頻繁に行われました。これらの上映は、単なる過去の名作の上映ではなく、新たな世代にとっての「サイケデリック体験」の入り口となり、集団で映画を鑑賞し、その映像と音楽に身を委ねるという、独特の鑑賞スタイルを生み出しました。

『ダンボ』の「ピンクの象のパレード」も、その強烈な幻覚描写が、ドラッグカルチャーにおけるトリップの視覚体験を連想させるとして、一部のカウンターカルチャーのアイコンたちの間で話題となり、そのシュールで予測不可能なイメージは、彼らの創造性を刺激する源泉の一つとなったとも言われています。

このように、初期ディズニー作品、特に『ファンタジア』は、制作時の意図とは異なる形で、1960年代のカウンターカルチャーとドラッグカルチャーという、全く新しい文脈の中で「覚醒」し、世代を超えた共感を呼ぶことになったのです。それは、初期ディズニー作品が持つ、時代を超えた普遍的な感覚性と、観る者の想像力を解放する力によるものと言えるでしょう。

第5章:後世の映画監督たちへの影響

初期ディズニー作品、特に『ファンタジア』の革新的な映像表現や、音楽と映像の融合という試みは、公開当時だけでなく、後の世代の映画監督たちにも深い印象を与え、その創造性を刺激しました。直接的な影響を明確に示す記録は少ないものの、その実験精神と視覚的なイマジネーションは、後の映画史における重要な分岐点となったと考えられます。

『ファンタジア』における音楽と映像の革新的な統合は、後のミュージックビデオの隆盛や、音楽を物語の重要な要素として用いる映画作品に、間接的な影響を与えたと言えるでしょう。音楽が持つ感情やリズムを、抽象的な映像や物語と結びつけるという試みは、視覚と聴覚を組み合わせた新たな表現の可能性を示唆しました。

また、「トッカータとフーガ ニ短調」や「禿山の一夜」などのセグメントで見られる、抽象的で感覚的な映像表現は、後の実験映画やアートフィルムの先駆けとも捉えられます。理性的な解釈を超えた、直接的な感覚体験を追求するこれらの映像は、後の映像作家たちが、既成概念にとらわれず、自由な視覚表現を追求する上で、大きな刺激になったと考えられます。

『スター・ウォーズ』シリーズの監督であるジョージ・ルーカスは、幼少期に『ファンタジア』を観て大きな影響を受けたと語っています。特に、音楽と映像が織りなす壮大なスケール感や、イマジネーション豊かな視覚効果は、彼の映画製作における重要な要素となり、『スター・ウォーズ』のスペクタクルな映像世界の基礎を築いたと言えるでしょう。

フランシス・フォード・コッポラ監督も、『ファンタジア』の実験精神や、異なる芸術要素の融合に感銘を受けたと語っており、彼の作品における音楽や、視覚的な演出にも、その影響が垣間見えるかもしれません。

スタンリー・キューブリック監督の『2001年宇宙の旅』のスターゲート・シークエンスは、強烈な色彩、幾何学的なパターン、そして抽象的な映像が特徴であり、観る者の知覚を揺さぶるような、サイケデリックな印象を与えます。直接的に『ファンタジア』からの影響があったという明確な証拠は見当たりませんが、その視覚的な実験性は、『ファンタジア』の一部の抽象的なセグメントと共通する要素があると言えるかもしれません。ダグラス・トランブルによる特殊効果は、当時のサイケデリックアートや実験映画の影響を受けていると考えられますが、『ファンタジア』の先駆的な試みが、間接的に視覚効果の可能性を広げた、と捉えることもできるでしょう。

『ダンボ』の「ピンクの象のパレード」のような、強烈な幻覚シーンの描写は、後の映画における夢やトリップ体験の表現において、その自由な発想や視覚的なインパクトが、何らかの形で影響を与えた可能性は否定できません。

初期ディズニー作品、特に『ファンタジア』が提示した、音楽と映像の融合、そして自由な視覚表現への探求は、後の映画監督たちの視覚的イマジネーションを刺激し、映画というメディアの表現可能性を大きく拡張したと言えるでしょう。その革新的な精神は、現代の映像表現においても、脈々と受け継がれているのです。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

初期ディズニー作品『ファンタジア』と『ダンボ』におけるサイケデリックな演出の理由とその影響について解説しました。

アーティスト、大衆文化、後の映画監督にも影響を与えた、凄まじいパワーをもつ作品であることが分かりましたね!

何より、あの実験的な姿勢が凄かったんだろうね。今のディズニー作品はどうなんだろ?

X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/bit0tabi

Instagramはこちら

https://www.instagram.com/bit0tabi/

Facebookはこちら

https://www.facebook.com/bit0tabi/

noteはこちら

https://note.com/bit0tabi

コメント