物事を正しい名前で呼ぶこと

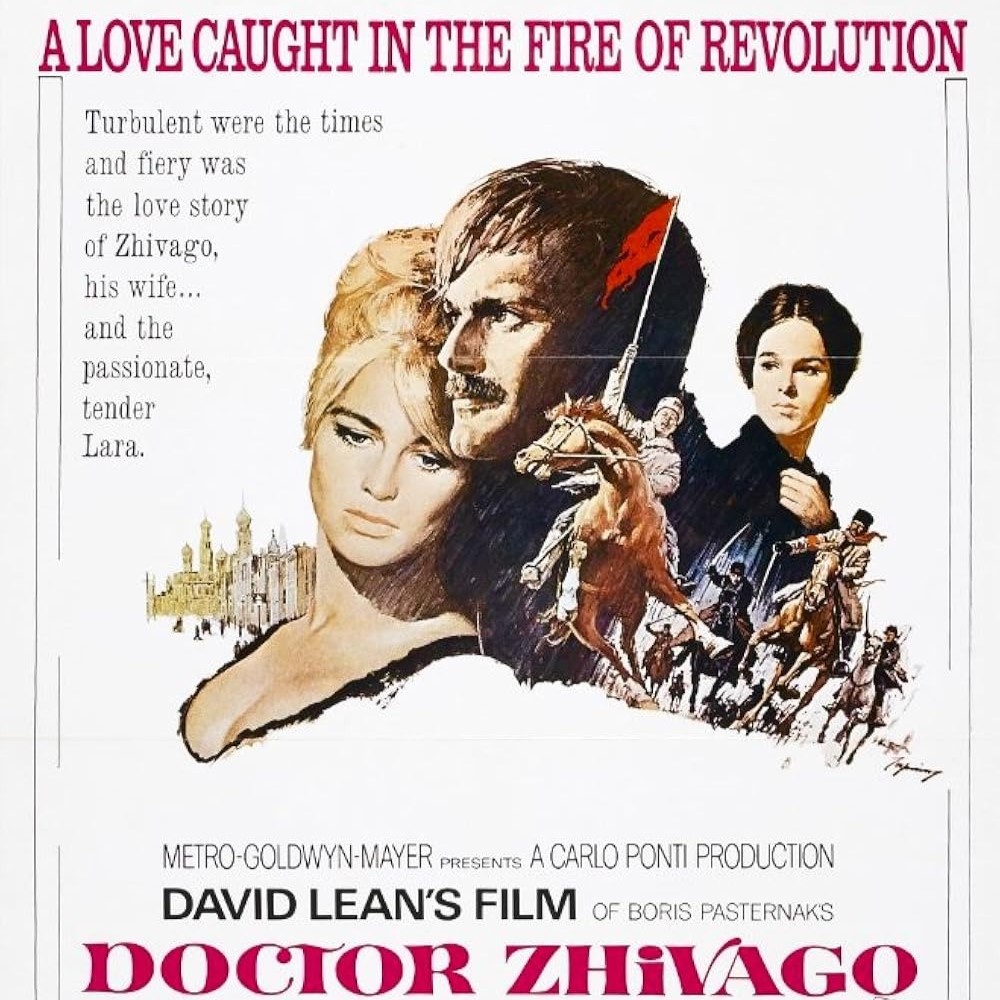

『ドクトル・ジバゴ』を午前十時の映画祭で鑑賞しました。

私は今回が初めての鑑賞だったんですが、これはなかなか凄い映画でしたね…。ちょっとストーリーの重みとか作り手の熱意が尋常じゃないです。

詳しく解説していくよ!

作品概要

『ドクトル・ジバゴ』は、ボリス・パステルナークによる小説を原作とした1965年の映画です。この映画は、ロシア革命時代を背景にした壮大なラブストーリーです。

監督はアカデミー賞・オスカーを受賞した『アラビアのロレンス』のデヴィッド・リーン。

あらすじ

物語は、ロシア革命の混乱期における医師で詩人のユーリ・ジバゴの人生を描いています。ジバゴはララという女性と運命的な恋に落ち、革命によって引き裂かれる中で、彼の愛と苦悩が綴られます。

原作・監督・脚本・撮影・出演

- 原作: ボリス・パステルナーク

- 監督: デヴィッド・リーン

- 脚本: ロバート・ボルト

- 撮影: フレディ・ヤング

- 主演: オマー・シャリフ(ユーリ・ジバゴ役)、ジュリー・クリスティ(ララ役)

受賞歴

『ドクトル・ジバゴ』は、第38回アカデミー賞で5部門を受賞し、非常に高く評価されました。受賞した部門は以下の通りです:

- 脚色賞

- 美術賞(カラー部門)

- 衣装デザイン賞(カラー部門)

- 作曲賞(ドラマ・コメディ部門)

- 撮影賞(カラー部門)

巨匠デヴィッド・リーンの熱狂

本作は美術や音響、俳優の演技など、驚くようなシーンでいっぱいです。

随所にデヴィッド・リーンのこだわりや熱意を感じることができるでしょう。

黒白、赤。そして黄色。

例えば美術については、もう、これがCGじゃないのかというショットがとにかく多い。セットにしても相当大掛かりなものを作っています。特に、注目していただきたいのが、この映画ほとんどのシーンが白と黒、そして赤だけで構成されているんです。

これは、当時のロシア革命の時代のソ連の寒々しさとか、何もない空虚さや貧しさを象徴しているんですよね。でも時折、革命の色である赤色だけは見せるんです。

あと、もう一つ印象的に目に飛び込んでくるのが、ひまわりの黄色です。

ロシア・ソビエトの戦争を描いた映画といえば、『ひまわり』が思いつきますよね。

ロシアやウクライナを象徴する花といえば、ひまわりなんです。これについてはこちらで詳しく解説してます👇

『ドクトル・ジバゴ』も『ひまわり』って、当然なんですが似てます。しかも、カメラマンまで一緒なんです。

役者との関わり

とにかく完璧で質の高い作品を目指していたデヴィッド・リーン。さぞ鬼監督だったんだろうなと思いますよね。

有名なのがジュリー・クリスティの濡れ場。ビクターというオッサンに初キスも初体験も奪われてしまうんですが、この時の演技の展開を、彼女は特に知らされていなかったそうなんですよ。だから、あのビクターの欲望丸出しのキスを受けている時の演技は、本当に驚いているんです。

ちなみに、ビンタをしてビンタをやり返されるというのも、知らなかったんだとか。

もう一つ有名なのが、列車に乗る女性のシーンですね。あれ、大事故になって、女優は脚を切断したという噂も。

さらに一番びっくりしたのが、この映画ネズミに対してオーディションをして、選んだそうです笑

本当に、もの凄い監督ですよね。だからこそ、あそこまでの傑作が出来上がったのでしょう。

原作者 ボリス・パステルナーク

本作を語るにあたって、原作者のボリス・パステルナークのことは押さえていきたいところです。

この『ドクトル・ジバゴ』という作品は、彼の自伝的な物語になってます。ロシア革命時の闇を暴いていたり、共産主義に対してネガティブな内容だということで、当時ソ連では発禁本になってしまったんです。

ですが、ソ連をはじめ、世界中で彼の評価はあまりにも高く、ノーベル文学賞に何度かノミネートされたんですが、ソ連当局から圧力をかけられてしまったんです。

結局いけないまま、ドクトル・ジバゴを書き上げた4年後、1960年に癌で亡くなっています。

ララのモデルとなった人物(愛人)も、もちろん実在します。彼がノーベル賞の授賞式に行けないように、彼女はラーゲリの強制収容所に送られてしまったんです。事あるごとに、度々こういった仕打ちを受けています。

パステルナークは、民衆からの支持も知名度も高すぎるので、直接的な暴力行為は当局も避けたかったのでしょう。

そんな仕打ちや、映画で描かれたような惨すぎる現実の中で、彼の唯一の生きがいというのが、「書くこと」だったんです。

次項で詳しく解説します。

書くことの喜びと強さ

住む所も食べ物も満足に得られず、心も身体もボロボロ。

そんなパステルナークにとって、唯一の支えが「書くこと」だったんです。

終盤の微笑みながら机を撫でるシーンや、一心に詩を書くシーン、狼に怯えながらも机の近くの灯を見つめるシーン。

あれらはすべて、「書くこと」への希望を表現しているんです。

狼は、パステルナークにとって、敵対するような存在の象徴でしょう。

書くことで心が弾むし、自分のメッセージを伝えることができる。それが、彼の闘いだったんですね。

どうして彼は酷い仕打ちを受けたのか

具体的に、パステルナークが表立って活動できなかったり、邪魔をされたり、酷い仕打ちを受けたのは、スターリンの時代です。

スターリンはパステルナークの友人である詩人オシップ・マンデルシュタムの逮捕に関して、パステルナークに意見を求めたことがあります。この時の対応が、パステルナークにとって非常に恐ろしい経験となりました。

このスターリンの時代のソ連は、パステルナークのような賢人はたくさん殺されてきたんです。

どうしてか。賢い人は他の人に気づきを与えてしまうからです。

政府を疑う頭を持っているからです。

だから社会的に抹殺したり、あるいは本当に抹殺したりしていたんですね。

物騒だし、おぞましいことだと感じますよね。でも私は、現在の日本も共通点があると思いますよ。政治について考えることができないようにデザインされていると。

日本は声を上げることはできる国かもしれませんが、でも声をあげるための教養や気づきが育たないように、事前に芽を摘まれているように思います。

バラライカ

本作のラストシーンで、バラライカが出てきましたよね。ロシアの伝統的な弦楽器。

ユーリが母から受け継いだバラライカが、娘の手に渡っている。

ロシアの伝統とか、文化、精神のようなものを象徴しているんです。

政府や法律、国名が変わっても、そこに住んでいた人たちの伝統や文化、精神。心は受け継がれながら、生き続けるのだと。

そして、最後の最後には虹がかかると。そういったラストの演出なんですね。

今日の映学

最後までお読みいただきありがとうございます。

『ドクトル・ジバゴ』について詳しく解説しました。

デヴィッド・リーンの作品は、本当にどれも傑作です。

原作者のパステルナークの切なさや愛も詰まった作品なんだね。

コメント